Haut les drapeaux au canal

(Panamá) Il y a beaucoup, beaucoup de drapeaux panaméens qui jouxtent la route qui mène aux écluses de Miraflores, une des installations les plus cruciales du canal de Panamá. Parfois, ce sont des parterres entiers sur lesquels les fanions bleu-blanc-rouge ont été plantés.

Une démonstration de fierté nationale en réponse aux menaces de Donald Trump qui ne cesse de répéter qu’il va prendre le contrôle de la voie maritime ? Certainement.

Mais ces drapeaux sont surtout un rappel que le 1er janvier, le pays d’Amérique centrale a célébré en grande pompe le 25e anniversaire de sa souveraineté sur le canal et sur la bande de terre qui l’entoure, rebaptisée la Zone, que les Américains ont monopolisée pendant plus de 80 ans.

Signe de la fierté nationale que représente le canal, des Panaméens ont manifesté à la veille de la visite du secrétaire d’État américain, Marco Rubio, à la fin du mois de janvier.

Aujourd’hui, le canal représente 10 000 emplois. Une opération qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et, avec le tourisme, la principale source de revenus du pays d’Amérique centrale qui a une petite population – à peine 4 millions –, mais de grandes ambitions.

C’est aussi une sacrée leçon d’histoire et de géopolitique, ai-je pu constater lors de ma visite du fameux canal pendant les vacances de la relâche.

Les Américains n’ont pas été les premiers à vouloir utiliser l’étroit isthme de Panamá pour relier l’Atlantique au Pacifique. Les Espagnols, qui y sont débarqués en 1501, ont tenté leur chance, mais ont fini par se perdre dans la forêt tropicale.

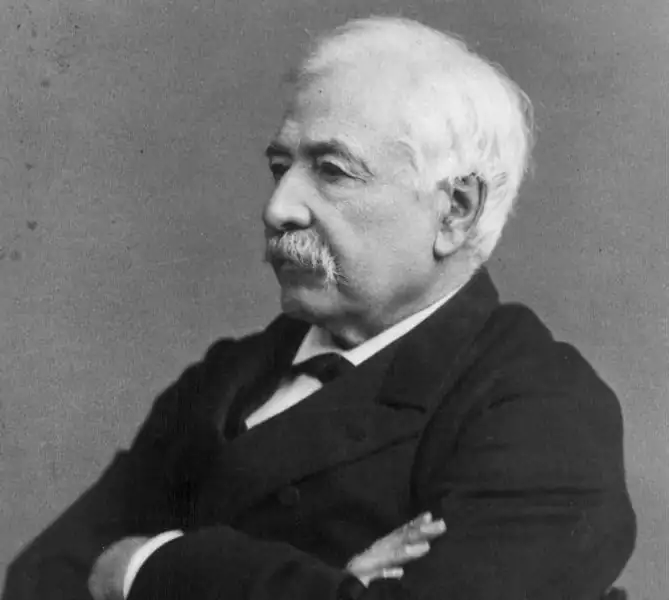

En 1880, le français Ferdinand de Lesseps, qui a donné au monde le canal de Suez, a été le premier à proposer un projet ambitieux pour creuser une voie maritime au Panamá en tranchant les montagnes. Dans le cas des Français, c’est la corruption autant que les moustiques meurtriers qui ont eu raison du projet. Les Américains ont pu racheter le tout pour une bouchée de pain.

L’ingénieur français Ferdinand de Lesseps

En 10 ans, ils ont réussi l’exploit de compléter le canal grâce à des avancées technologiques et à la création d’un immense lac, mais aussi en traitant beaucoup mieux les travailleurs qui participaient à l’immense chantier. En échange, ils ont eu le droit d’exploiter le canal pendant un siècle grâce à un traité d’un autre âge qui, en gros, dépossédait les Panaméens. Coupait leur pays en deux.

Sans grande surprise, un mouvement de fronde est né au sein de la population du pays et le canal est devenu un symbole de colonialisme éhonté.

Quand, en 1977, Jimmy Carter a signé un traité pour recéder le canal au Panamá avant la date d’échéance de l’entente initiale, il s’est débarrassé d’une patate chaude qui lui brûlait les mains.

Le traité n’a d’ailleurs pas empêché les Américains d’envahir le Panamá en 1989 pour mettre à la porte le président Manuel Noriega, un ancien collaborateur de la CIA. Plus de 200 civils ont été tués lors de cet épisode que les Panaméens ont toujours sur le cœur.

Depuis, le pays d’Amérique latine a accepté un statut de neutralité. Et conséquemment, il n’a pas d’armée. Seulement une police plus musclée pour protéger ses frontières. Aussi bien dire à peine une épée de plastique devant l’arsenal américain.

C’est donc sans grande surprise que le Panamá a tenté d’apaiser le président Trump de toutes les façons possibles après que ce dernier a refait planer la possibilité d’une invasion sur le pays. Le prétexte : l’influence grandissante des Chinois sur le canal.

Pour montrer patte blanche, le président José Raul Mulino a retiré son pays du programme chinois des nouvelles routes de la soie.

La compagnie hongkongaise qui exploitait les deux ports aux extrémités du canal a cédé sa place à un consortium américain, au cœur duquel on trouve le géant BlackRock. À noter que ces ports sont distincts des opérations du canal.

« C’est une sortie d’autoroute élégante à une crise qui semblait insoluble », a dit au sujet de cette transaction le directeur du programme latino-américain du Wilson Center, Benjamin Gedan.

Le président panaméen a même voulu faire une fleur au président Trump en acceptant des avions de migrants de pays tiers expulsés des États-Unis par la nouvelle administration.

Malgré toutes ces concessions, Donald Trump ne lâche pas le morceau et affirme qu’il est en train de reprendre le contrôle du canal.

C’est une fiction. Sur le terrain, le Panamá est aux commandes, mais le pays se sait plus vulnérable que jamais.

Cet épisode devrait servir de leçon au Canada. Se plier en quatre pour répondre aux demandes de Donald Trump – surtout quand ces dernières sont basées sur des prétextes – ne donne pas de résultats. Les concessions semblent même attiser la cupidité du locataire de la Maison-Blanche. Son arrogance.

Le Canada a suivi le même chemin que le président panaméen en investissant 1,3 milliard pour renforcer la frontière et en nommant un « tsar du fentanyl » pour calmer les ardeurs tarifaires de Donald Trump, et ce, même si ce sont les États-Unis qui sont les « exportateurs nets d’immigrants illégaux, d’armes illégales et de drogues illicites vers le Canada », pour reprendre les mots de la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, lors de son entrevue récente avec Christiane Amanpour à CNN.

S’il faut se fier à l’histoire panaméenne, c’est la résistance plutôt que l’accommodement qui finit par avoir raison du zèle impérialiste américain. D’ailleurs, le président Mulino semble s’en être souvenu. Il vient de libérer les migrants expulsés par les États-Unis que son pays détenait dans un camp au milieu de la jungle.